天文是什麼?大部分的人對數學、物理學、化學,這些領域都能說得清楚,但是對天文的瞭解卻非常模糊,而且常常和氣象學、地球科學、太空科學分不清,甚至還跟占星術混在一起。

最古老的科學

早期人們從事農耕,生活簡單,日出而作,日落而息,到了晚上沒有電視可看,手機可以滑,也沒有百貨公司或夜市可以逛,甚至連電燈都沒有。不過因為沒有燈光,也就沒有光害,夜晚的星空,不受塵世燈光影響,閃亮的星星和壯麗的銀河反而格外清晰,它們就成了夜晚說故事的題材。古希臘人把夜空中的星星串連起來,想像成一個個的星座,再將這些星座和神話故事連結,這些精彩的星座故事就一直流傳到現在。

古代的人一開始可能只是看看星星和星座,然後發現每個季節的星座都不相同,例如春季看到的星座就和夏、秋、冬三季不一樣。一些先進古文明對天象的觀察,讓他們掌握「天機」,進而改善他們的生活,有了好的生活才能發展出強盛的文明。例如,古埃及人會在日出前觀察東方的天空,如果看見天狼星比太陽還早升起(稱為天狼星偕日升),表示尼羅河即將氾濫。其實尼羅河氾濫和天狼星沒有關係,每年8月中旬,天狼星就會比太陽還早升起,每年這個時候南方兩千公里外,尼羅河上游的衣索比亞高原正受到季風影響下著大雨,這才是造成下游尼羅河氾濫的原因。

|

| 每年八月中旬,天狼星會比太陽還早升起,古埃及人知道尼羅河即將氾濫。(Stellarium軟體製作) |

追根究底,造成衣索比亞季風的是太陽,而太陽運行直接影響各地氣候。太陽運行造成四季變化,這對農耕漁獵非常重要,動物依照季節變化遷徙,日照長短更影響農作物生長,藉由觀察太陽運行,人類才能掌握這些變化,所以天文是最古老的科學之一。

天文學的範圍

早期的人類,把天上的現象或物體都當作天文的一部分,從天上的雲、閃電、彩虹、日暈、極光,到太陽、月亮、行星和星星,都被歸類為天文學。到了近代,科學家把大氣層內的區域劃分為大氣科學和氣象學,所以雲、彩虹、日暈、幻日這些大氣層內的現象,屬於大氣科學的一部分。有趣的是,當看到彩虹、日暈、幻日這些現象時,有時還會請教天文學家,這些現象的照片也會在天文相關網站或雜誌中發表,雖然這些都是屬於大氣科學的範圍。

|

| 日暈是大氣層裡的現象,是冰晶折射太陽光造成的結果。攝影:李昫岱 |

自從1957年人類發射第一顆人造衛星後,許多太空船進入太空探索太陽系的各個天體,於是產生了新的學門:太空科學(或行星科學),太空科學是以研究太陽系為主的科學,研究的對象有行星、衛星、彗星、小行星、矮行星等等。另外,地球科學是研究地球的科學,研究的是地球的海洋、大氣及地質,重點是和地球相關的研究。

物理學是最接近天文學的科學,實際上天文學是物理學的一個分支,天文學家運用物理學的知識和定律,來解釋我們所觀測到的現象。天文和物理最大的差別在於,物理通常可以在實驗室作實驗,而天文卻不能,天文學家只能觀測「實驗」的結果,天文實驗可能是「造物者」專屬的權利!

天文學所研究的範圍通常是指我們太陽系以外的區域,包括了恆星、星系和整個宇宙。我們的銀河系裡有數千億個恆星系統,而太陽系只是數千億個系統中的一個,當然廣義的天文學包括了我們的太陽系。

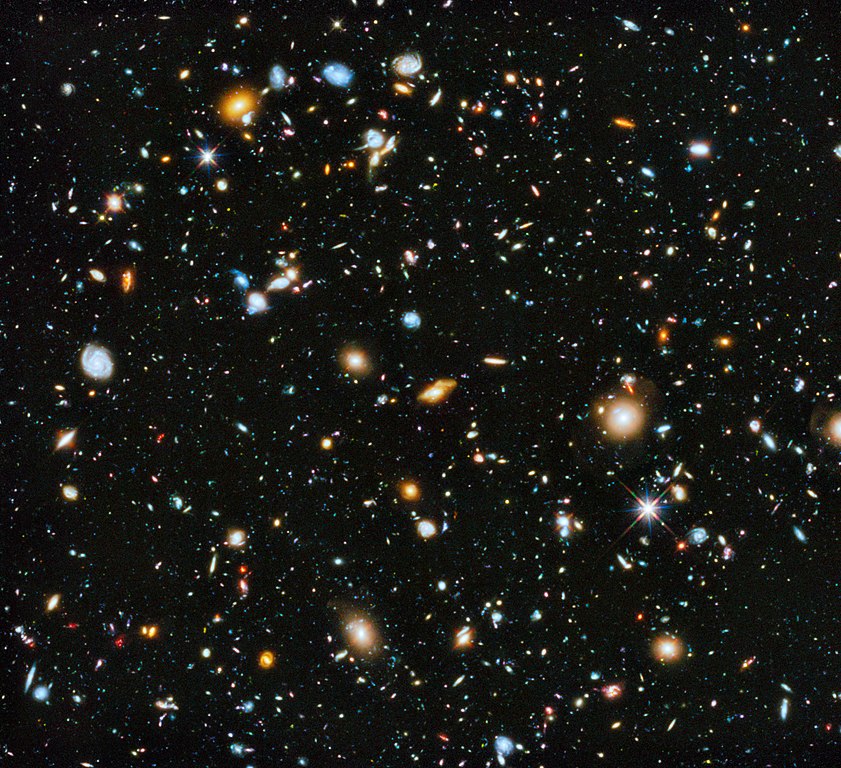

|

| 哈伯太空望遠鏡拍攝的影像,圖中密密麻麻的天體幾乎都是一個個的星系。影像來源:NASA |

物理、氣象、地球科學、太空科學、行星科學及天文,這些都是以科學的方法來作研究,只是研究的目標不同。而推測個人命運和運勢的占星術並不是科學,占星術跟天文學沒有直接的關係。

為什麼要研究天文?

為什麼要研究天文?同樣的問題也可以問,為什麼要研究歷史?為什麼要研究文學、音樂和藝術?滿足人類的求知慾,了解宇宙,了解我們的過去,甚至未來,這跟研究歷史相同。對喜歡天文的人來說,宇宙美得像首詩、像幅畫,那跟很多人喜歡文學、音樂和藝術是一樣的。

仰望滿天星斗會不會想知道,天上的星星是怎麼來?宇宙中有多少顆星星?宇宙有多大?宇宙是怎麼來的?真的有外星生物存在嗎?這些其實都是天文學家研究、想回答的問題。想像一下,有個小孩發問,宇宙怎麼來的?如果只能告訴他,宇宙是盤古開天闢地創造出來的,小孩會滿意這樣的答案嗎?

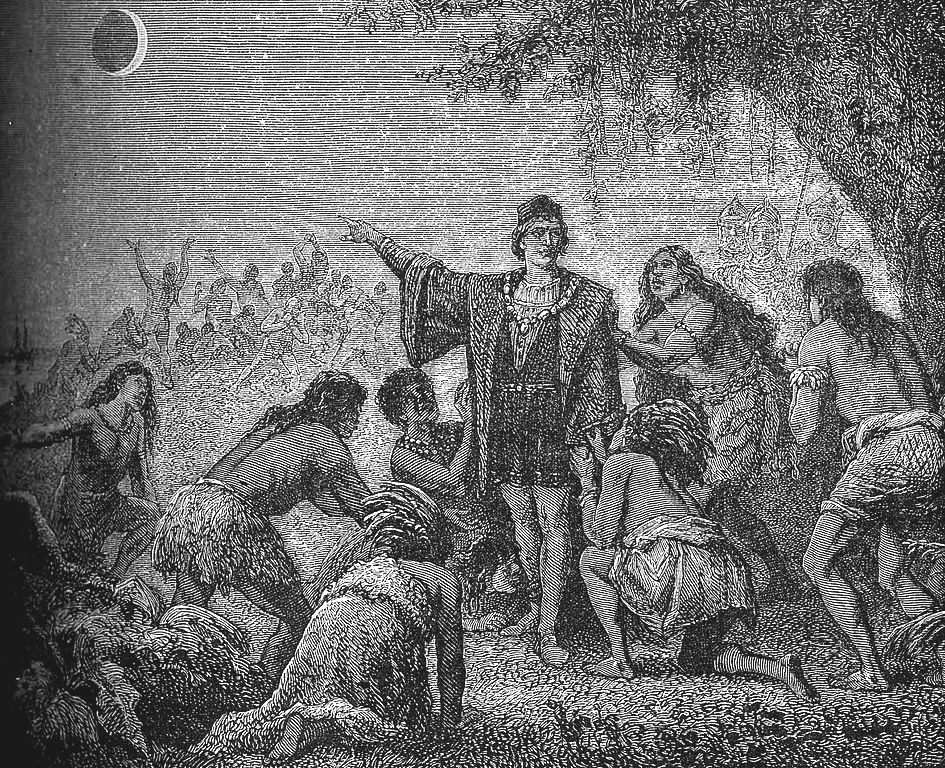

哥倫布能夠發現新大陸,除了優秀的航海技術,天文知識也很重要!1503年6月30日,從歐洲出發的哥倫布抵達牙買加,當地的原住民一開始很歡迎他們,還提供食物,但是後來一些不肖的水手欺騙而且偷竊原住民的東西,於是原住民停止供應他們食物。哥倫布從船上的天文年鑑中得知1504年2月29日即將發生月全食,於是告訴原住民如果不再提供食物給他們,神會發怒而且讓月亮變紅。2月29日晚上,月亮果然如哥倫布所言,變成血紅色的月亮,原住民以為神真的生氣了,所以趕緊提供哥倫布食物。

|

| 哥倫布讓牙買加的原住名以為神生氣了,所以讓月亮變成血紅色。Author: Camille Flammarion |

培根說:「知識就是力量」,哥倫布運用天文知識,讓牙買加的原住民繼續提供食物給他們,如果哥倫布不知道月食即將發生,他們能夠得到食物嗎?如果牙買加的原住民也知道月食即將發生,那麼他們會受騙嗎?如果有一天外星人來到地球,告訴我們地球即將毀滅,要我們提供所需,外星人才願意幫助我們,我們是不是有足夠的知識,能夠判斷外星人說的是不是正確?還是我們只能當牙買加的原住民?

不僅僅是月食,早期的人類對其他的一些天文現象也充滿恐懼,日食是天狗把太陽吞了,地上的人敲鑼打鼓要把天狗趕跑,彗星則是帶來厄運的掃把星,避之唯恐不及,流星雨就像世界末日一般,天上的星星都掉下來。不過當我們了解這些天象的來龍去脈,它們反而成為眾人追逐的對象,不少人為了看日食,不遠千里到世界各地觀看這難得天象,彗星更是大家追逐的目標,流星雨發生時,各個觀星地點更是人滿為患!

改變人類的價值觀

中世紀的時候,歐洲人普遍接受托勒密(Claudius Ptolemy)的地心說,也就是地球是整個宇宙的中心,太陽、月亮及行星都繞著地球運行。文藝復興時期的哥白尼(Nicolas Copernicus, 1473-1543)提出日心說,認為太陽才是宇宙的中心,地球和其他行星都是繞著太陽運行。布魯諾(Giordano Bruno, 1548-1600)更進一步地認為,太陽只是太陽系的中心,而它僅僅是銀河系眾多恆星中的一顆而已。

太陽只是銀河系中數千億顆恆星中的一顆,那麼我們的銀河系是宇宙中唯一的星系嗎?哈伯(Edwin Hubble, 1889-1953)證明仙女座星雲其實是銀河系外的一個星系,而我們的銀河系只不過是宇宙中許許多多星系中的一個!

宇宙如此的廣大,那麼它是怎麼來的呢?哈伯發現距離我們愈遠的星系,遠離我們的速度就愈快,不過我們並不是宇宙的中心,而是每個星系都在遠離彼此,這推翻了牛頓和愛因斯坦認為宇宙是靜止的想法。哈伯的這個發現後來衍生出大霹靂理論,大霹靂理論認為宇宙大約是137億年前誕生的,從一個非常小、非常炙熱的點膨脹到現在的樣子。我們的宇宙會繼續的膨脹下去嗎?是的,而且膨脹的速度還愈來愈快!天文學家不斷的改變我們的想法,從自我為中心到接受各種可能,就像所有科學探索的過程,一步一步朝著真理前進。

卡爾·薩根(Carl Sagan)建議讓遠離太陽系的航海家1號(Voyager 1),回頭對地球拍攝一幅影像,1990年2月14日航海家1號已經遠在冥王星軌道之外,拍攝的影像中地球比一個畫素還小!如果不知道地球在影像中的位置,大概沒人能找到我們的家在哪裡,這個「蒼藍小點」就是地球上的生物世世代代生老病死的地方。

|

| 藍色圓圈中的小點就是我們的地球,棕色的條紋是太陽光芒造成的。影像來源:NASA航海家一號 |

離開地球,遠離太陽系,飛向宇宙,浩瀚無垠,那裡無限寬廣,沒有束縛,沒有限制,更沒有疆界,天文科學上許多未知等著我們去探索!